我校虛擬制片工場

VR場景建模、智能交互界面AIGC設計、動畫角色AI輔助設計、商業主持——我校獲批的4個“硬核” 專業深度融合人工智能技術與傳媒專業特色,既緊扣數字經濟、文旅產業等遼寧重點發展領域,又精準契合數字文創與傳媒產業前沿需求,與我校辦學定位及人才培養方向高度同頻。

作為東北地區最大的數字傳媒人才培養基地,我校不僅擁有國內領先的傳媒教學設施與人才培養體系,更構建起覆蓋數字創作全鏈條、傳媒實踐多場景的多元化技能考核生態,為專項職業能力培養與考核提供了堅實支撐。

我校AI動作捕捉室

項目成功獲批是省級主管部門對我校辦學特色的高度認可,更是對我校技能人才培養實力的權威認證。

下一步,我校將嚴格遵照省級考核標準,搭建標準化、專業化的技能認證通道,完善培訓體系,保障項目落地見效。我校也將以此為契機,持續聚焦傳媒產業和新興領域發展需求,深化專業建設與技能培養改革,打造更多貼合行業需求的技能培養品牌項目,為遼寧區域文化產業發展輸送更多高素質技能型人才!

]]>

會議現場

會議首先聚焦《中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議公報》與《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》,指出全會作為“十五五”開局關鍵節點的重要會議,其部署的科技創新、人才培養、文化產業發展任務,與學校辦學使命高度契合;同時明確,教育部等六部門《關于加強新時代高校青年教師隊伍建設的指導意見》是落實全會精神的具體抓手,學校將青年教師隊伍建設作為踐行全會“人才培養”要求的關鍵舉措。全校教師需以此為指引,提高政治站位,認清傳媒類高校在人工智能時代的責任擔當,正視學科融合、隊伍建設等領域的發展難題,將思想與行動統一到國家戰略部署及遼寧教育強省建設要求上。

圍繞三項文件落地,會議緊扣“十五五”規劃建議核心要求與全會精神,重點學習三大方面內容:

一是錨定核心發展目標,深刻領會“科技自立自強水平大幅提高”“社會文明程度明顯提升”的戰略導向,把握“國家創新體系整體效能顯著提升,教育科技人才一體發展格局基本形成”“全民族文化創新創造活力不斷激發,中華民族凝聚力和中華文化影響力顯著增強”的內涵要求;

二是聚焦高水平科技自立自強,深入學習“中國式現代化要靠科技現代化作支撐”的核心論斷,明確“推動科技創新和產業創新深度融合”“強化企業科技創新主體地位”“一體推進教育科技人才發展”“深入推進數字中國建設”等關鍵舉措,著力催生新質生產力;

三是緊扣文化繁榮發展任務,牢牢把握“激發全民族文化創新創造活力,繁榮發展社會主義文化”的要求,重點落實“大力繁榮文化事業”“加快發展文化產業”“提升中華文明傳播力影響力”相關部署,推動文化事業和文化產業高質量發展。

會議現場

副校長王東輝強調,學習落實三項文件是學校重要政治任務:要開展全覆蓋學習,貫通全會精神與全國全省教育大會要求;要壓實責任,校領導帶頭推進、二級單位負責人履職;要轉變作風,干部深入一線解難題,以文件精神推動學校高質量發展,為遼寧全面振興提供支撐。

]]>

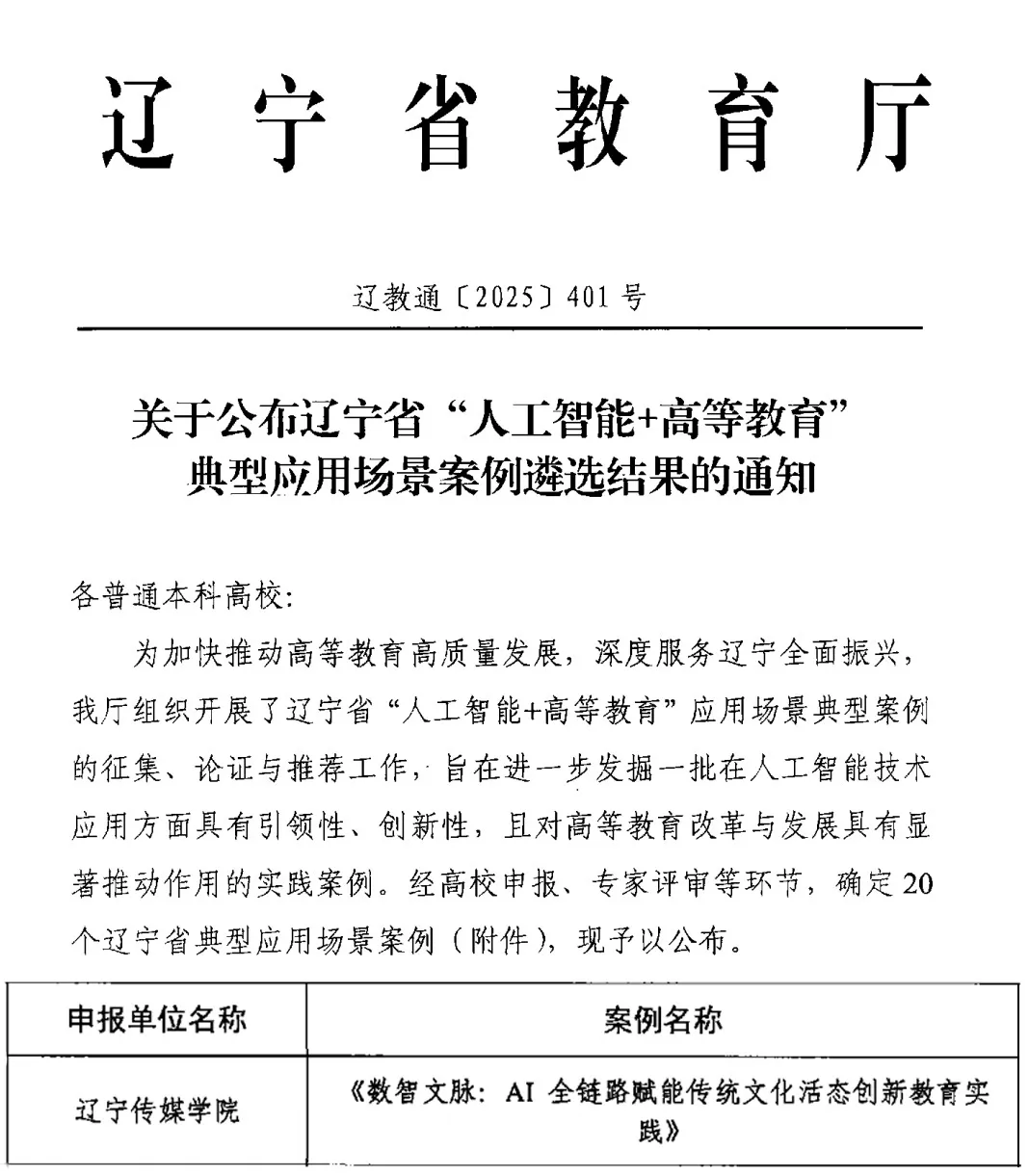

該案例以數字媒體課程群建設為載體,構建“AI工具鏈深度嵌入教學全流程”的生態創新體系,首創“AIKG知識圖譜+項目式教學”實踐創新模式,運用3Dsmax、UE5、Zbrush等三維軟件,將青銅器傳統紋樣、古建筑數字復刻等文化元素轉化為可交互數字資源,實現傳統文化基因與現代技術的雙向賦能。

此次入選省級典型案例,是對我校“AI賦能傳統文化教育”創新實踐的高度認可。案例構建的“技術工具—文化語義—教學場景”融合范式,為新文科背景下傳統文化課程改革提供了可復制、可推廣的“我校樣本”。面向未來,我校將持續深化政產學研協同,完善AI教育技術體系,推動教育數字化轉型再升級,為遼寧文化強省建設、高等教育高質量發展注入更多“數智力量”!

]]>會議強調,黨的二十屆四中全會于10月20日至23日在北京勝利召開。這是在 “十四五” 收官、“十五五” 謀劃的關鍵節點召開的重要會議,在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟后的重要地位。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》,為未來五年國家發展擘畫了宏偉藍圖,是學校謀劃“十五五”規劃、推進高質量發展的根本遵循。

結合我校辦學實際和工作重點,會議重點領學了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》中關于科技自立自強,一體推進教育科技人才發展,弘揚踐行社會主義核心價值觀,辦好人民滿意高等教育等部分內容。黨委委員裴宇星、AI數媒學院黨總支書記杜曉軒代表基層黨組織結合工作實際進行了交流發言,重點圍繞思政教育創新和科技等主題分享學習體會。

會議強調,全校上下要把學習好貫徹好全會精神作為當前和今后一個時期的重大政治任務,把思想和行動統一到黨中央決策部署上來,深刻領會全會精神的歷史意義、理論意義和實踐要求,重點抓好三方面貫徹落實工作:

一要將深入學習領會黨的二十屆四中全會精神與總書記系列講話和重要指示批示精神相結合,學出深度。通過黨委領學、專題研討、輔導講座、支部研學等多元形式,推動全會精神進校園、進課堂、進頭腦、進一線,凝聚全校師生干事創業的思想共識與行動合力。?

二要將深入學習領會黨的二十屆四中全會精神與科學謀劃學校高質量發展相結合,謀出水平。緊扣全會“高質量發展取得顯著成效”核心目標,將精神實質融入內涵發展全過程。立足東北地區唯一一所設置傳媒大學定位,依托AI數字傳媒藝術辦學特色,深化人工智能、虛擬現實等前沿技術與傳媒藝術專業的融合創新,培育發展新質生產力。同步高質量編制“十五五”規劃,明確發展路徑與關鍵舉措,彰顯辦學特色。

三要將深入學習領會黨的二十屆四中全會精神與主動作為、實干擔當相結合,干出實效。強調黨員干部要發揮頭雁效應,先學一步、學深一層,切實把學習成效轉化為推動我校高質量發展的實際成效。?

學校各基層黨組織迅速行動,通過專題學習、交流研討等形式掀起學習宣傳貫徹熱潮,全校師生正以飽滿熱情將全會精神融入教育教學、科研創作和管理服務各環節。

]]>

獲獎師生合影

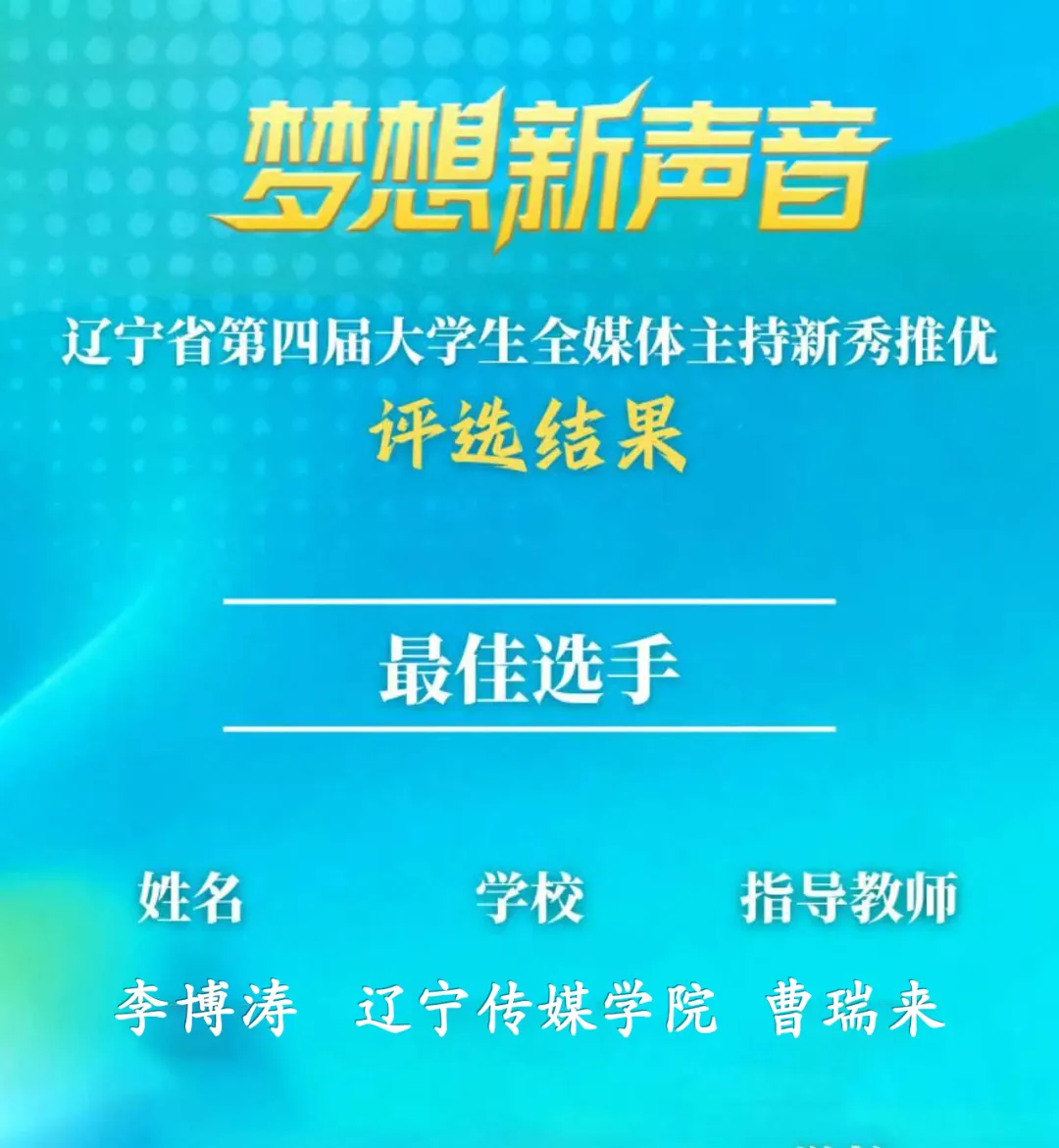

本屆賽事覆蓋全省61所高校,230余名選手參與角逐。自大賽啟動以來,我校電影學院依托播音與主持藝術專業優勢,全程為備賽提供專業支持:從組織多輪校內選拔篩選種子選手,到針對賽事特點開展專項指導,為學子晉級保駕護航。

決賽現場,李博濤同學圍繞“春節舞臺上機器人轉手絹、演繹功夫招式與街舞動作”的創新場景發表獨到見解,以生動語言傳遞現場氛圍,其沉穩的臨場應變與融入新媒體思維的表達風格,贏得評委一致認可,最終站上亞軍領獎臺。

我校播音與主持藝術專業匯聚了遼寧省內眾多知名主持人及行業精英,組成了一支經驗豐富、實力出眾的師資團隊。專業帶頭人曹瑞來是遼寧家喻戶曉的電視節目主持人,分別獲第二屆金話筒獎銀獎,第四屆金話筒獎銅獎,具有較高的觀眾知名度和社會影響力。播音主持專業與字節跳動、遼寧文旅集團、開域集團等行業頭部企業開展深度校企合作,構建了從課堂學習到實習實訓的完整培養鏈條。

我校播音主持專業校內實訓

本次獲獎不僅彰顯了我校播音與主持藝術專業“實踐育人、文化育人”的鮮明培養特色,更印證了專業在學生綜合能力與核心素養培養上的扎實成效。未來,學校將持續依托國內各級賽事平臺,為學生搭建更多實踐鍛煉與展示才華的舞臺,助力更多高素質全媒體主持人才成長成才。

]]>本次大賽分為初賽、復賽、決賽三個環節,全省89所高校的465名老師進入復賽,73名教師入圍決賽。我校馬克思主義學院采取“全員參加、全課參與”的方式,備賽過程中,參賽教師精心選題、反復打磨;銀齡教授悉心指導、傾囊相授;備賽小組持續磨課、死磕細節;全院教師上下一心、全力備戰。

我校參賽獲獎教師

比賽現場,我校參賽教師緊扣課程目標,靈活運用多種教學方式進行現場授課,對黨的創新理論和時事政治作出科學回答,展示了我校馬克思主義學院青年教師的風采,進一步彰顯了我校思政課教師深厚的理論功底、扎實的業務能力和良好的精神風貌。

“兩銀兩銅”成績的取得,是我校近年來不斷加強思政教師隊伍建設、推進思政課教學改革、堅持集體備課教學研討持續磨課所取得的重要成果。我校將以此次大賽為契機,持續抓好思想政治理論課教師隊伍建設,提高思想政治理論課教學的質量和水平,努力把思想政治理論課建設成為大學生真心喜愛、終身受益、畢生難忘的優秀課程。

]]>

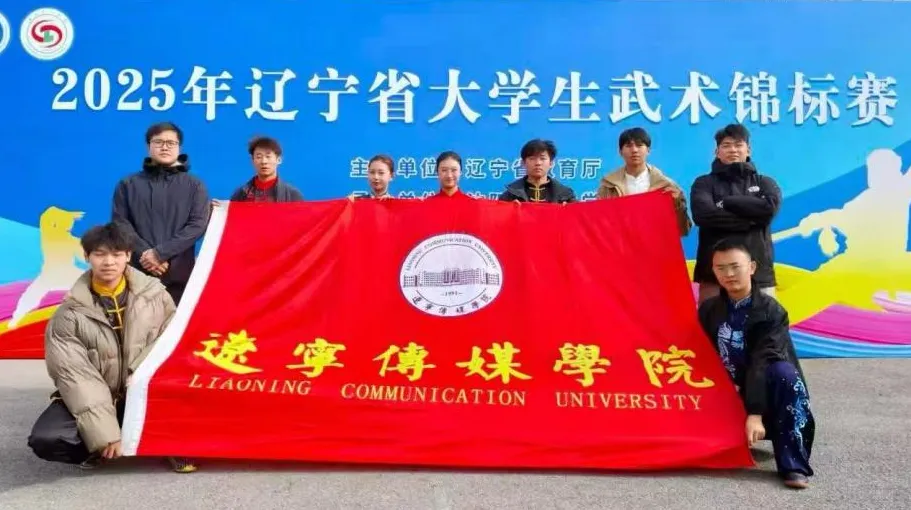

我校武術隊合影留念

本次比賽項目以武術套路為主,涵蓋了傳統拳術、傳統器械與太極拳械等大類。在男子八極拳項目中,郝昂同學發揮出色,動作剛猛凌厲,勁力飽滿。將八極拳“貼身短打、剛猛暴烈”的精髓展現得淋漓盡致,以絕對優勢奪得第一名,為我校贏得了寶貴的金牌。

此外,漢語言文學專業2402班的連校輝同學在男子陳式太極拳和42式太極劍兩個項目中表現突出,均斬獲第三名;環境藝術設計專業2406班的王未來同學在男子象形拳項目中,以其惟妙惟肖的形態模仿和扎實的功底,同樣獲得第三名。

我校獲獎學子精彩瞬間

這份佳績的背后,離不開我校學子們日復一日的刻苦訓練。我校始終堅持“以文化人、以體育心”的育人理念,將武術等傳統文化項目納入素質教育體系,開設相關課程、組建武術社團,配備專業教練團隊進行系統指導。本次獲獎是我校注重學生全面發展、重視體育教育和傳統文化傳承的成果體現,期待我校各校級代表隊能夠以此為契機,再接再厲,在未來創造更加輝煌的成績!

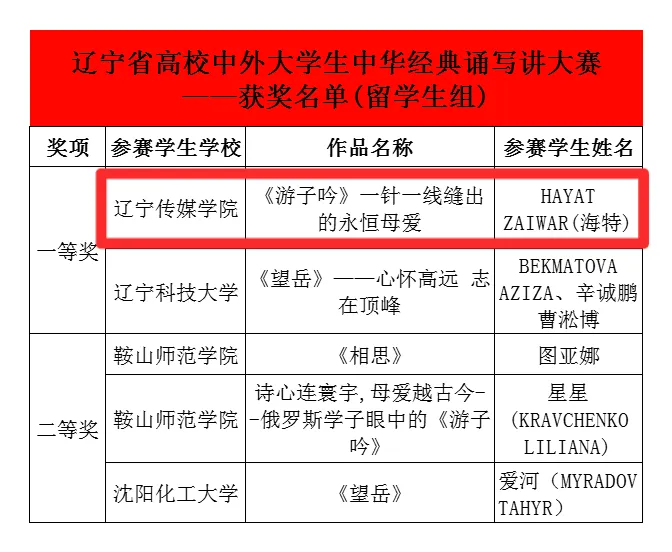

]]>本次大賽留學生組一等獎僅兩所高校獲得,我校更是全省唯一獲此殊榮的民辦高校,充分彰顯了我校留學生的卓越實力與多元風采。

本次大賽由遼寧省教育廳主辦,吸引了全省32所高校的386組選手參賽。在決賽中,海特同學以其標準的漢語發音、真摯的情感表達和深刻的文化理解,將《游子吟》中蘊含的深厚母愛詮釋得淋漓盡致,贏得了評委的一致好評,最終在激烈競爭中脫穎而出。

HAYAT ZAIWAR(中文名:海特)比賽現場

在此次大賽的評選中,我校還榮獲”優秀組織獎”,指導教師田沛榮獲”優秀指導教師”稱號。這一系列榮譽的取得,充分體現了我校在國際化辦學、中華文化傳播以及人才培養方面的顯著成效。

近年來,我校始終秉持教育對外開放辦學理念,高度重視來華留學生培養工作,通過開設多樣的中華文化課程、組織多層次的文化實踐與交流活動,積極引導留學生沉浸式感受中華優秀傳統文化的獨特魅力。未來,我校將繼續致力于搭建中外文化交流的橋梁,培養更多知華、友華、愛華的國際人才,為促進文明互鑒、推動中華文化走向世界持續貢獻我校力量。

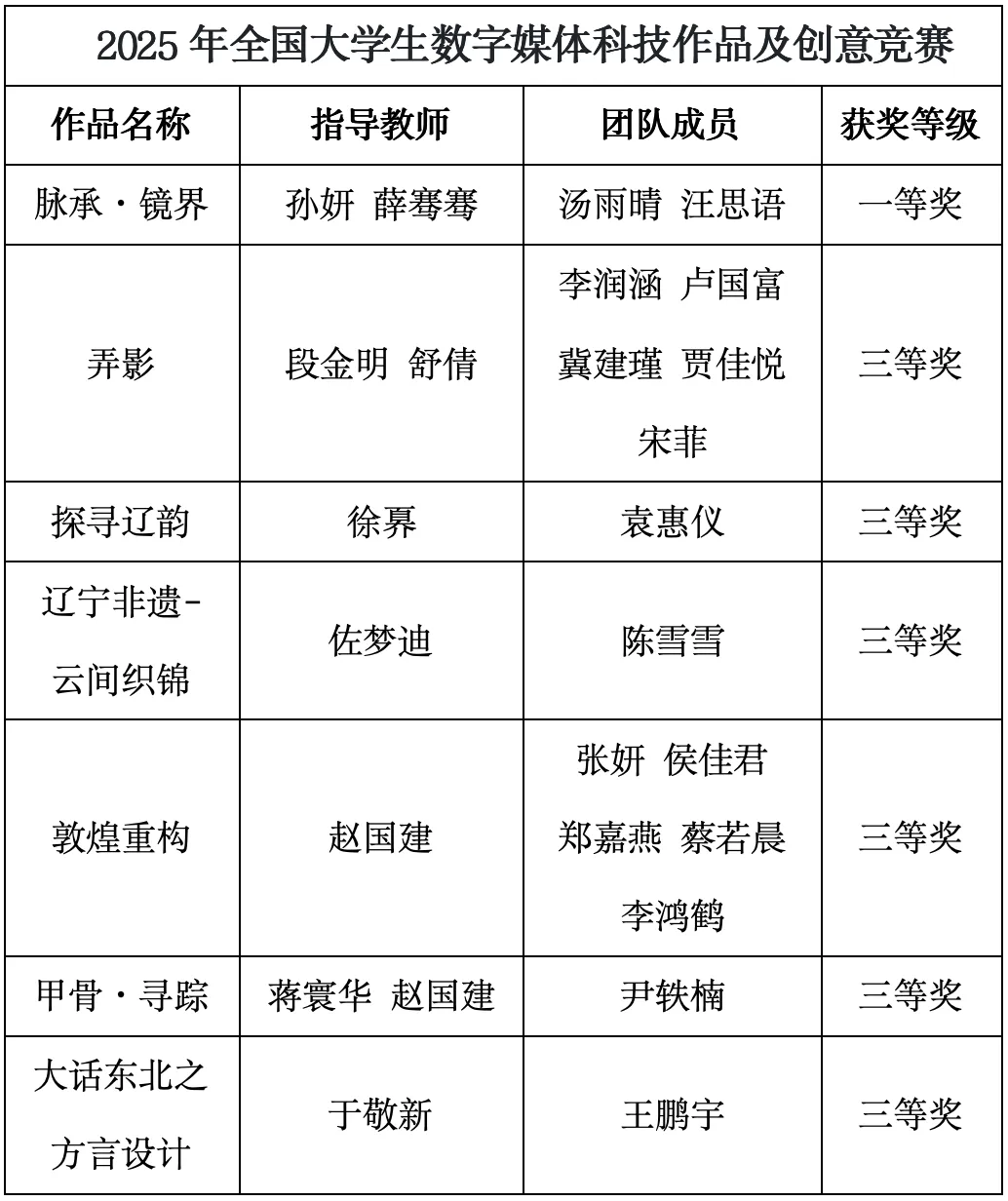

]]>本屆競賽由中國人工智能學會與全國大學生數字媒體科技作品及創意競賽組委會聯合主辦,大賽吸引了來自國內外超過50萬名師生的熱情參與,累計提交作品數量高達17萬件,競爭異常激烈,展現了我國數字媒體科技領域的勃勃生機與無限潛力。

我校傳播學院湯雨晴、汪思語同學的作品《脈承?境界》表現亮眼,成功斬獲全國一等獎。該作品創新性地將全息投影技術與實時動作捕捉技術相結合,打造智能互動裝置,深度融合傳統文化符號與現代科技,實現了交互體驗與美學表達的雙重突破。

連日來,我校學子在全國各項專業賽事中斬獲佳績,這份成績不僅是對我校學子創新能力與專業素養的肯定,更是學校在高質量人才培養方面不斷探索與改革的生動體現。未來,我校將繼續發揮創新創業競賽在培養學生創新意識方面的重要作用,鼓勵學子勇于探索、大膽創新,在更多國家級賽事中書寫精彩篇章!

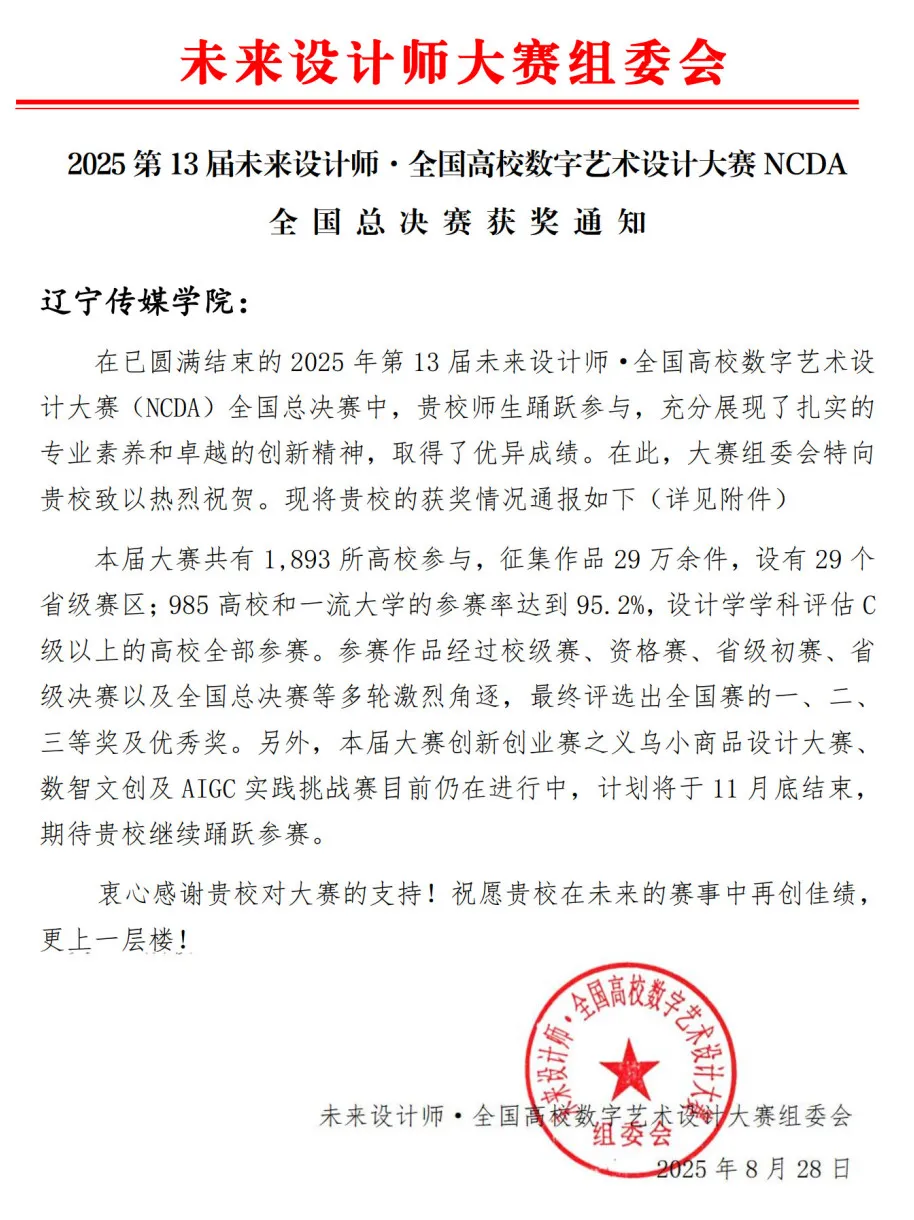

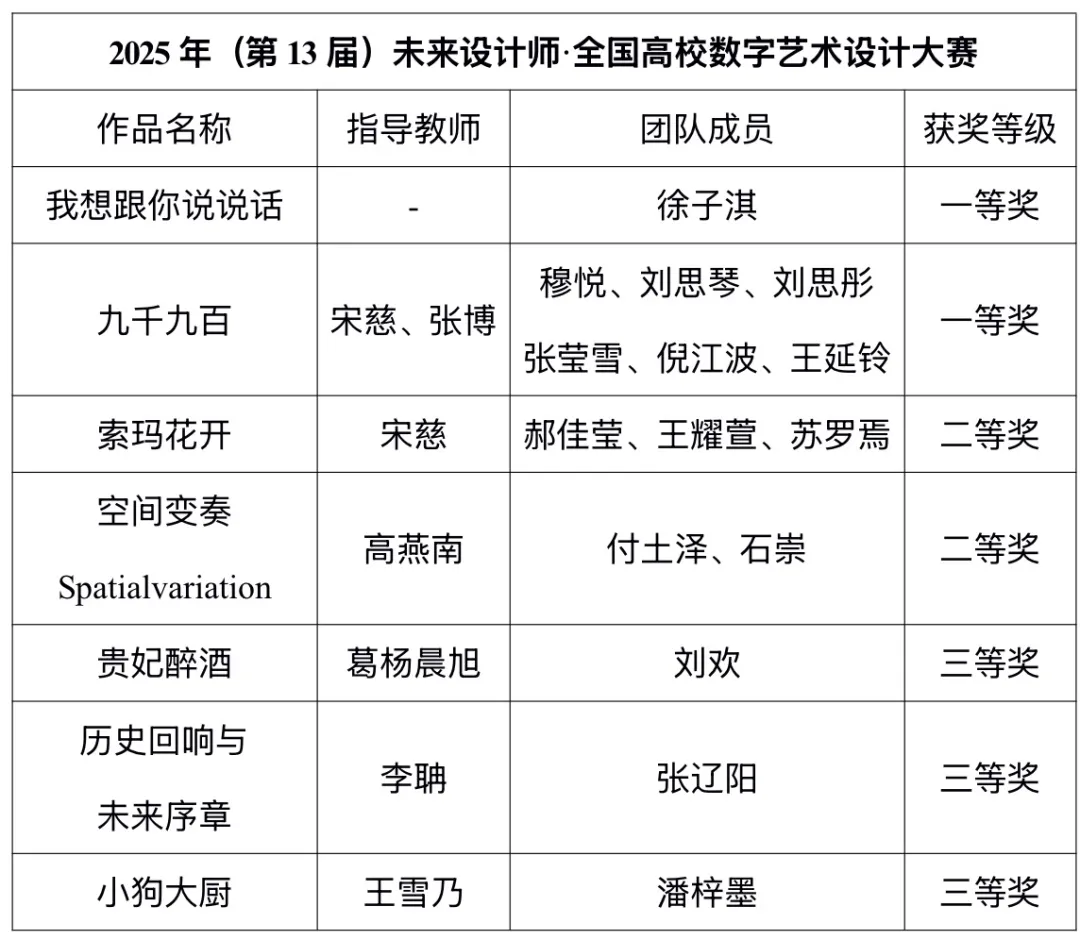

]]>大賽組委會特此向我校發來賀函,盛贊我校師生踴躍投身賽事,充分展現了扎實的專業素養和卓越的創新精神,取得了優異成績。在此,大賽組委會特向我校致以熱烈祝賀。

大賽組委會發來賀函

本屆大賽共有1893所高校參與,征集作品29萬余件,設有29個省級賽區;985高校和一流大學的參賽率達到95.2%,設計學學科評估C級以上的高校全部參賽。參賽作品經過校級賽、資格賽、省級初賽、省級決賽以及全國總決賽等多輪激烈角逐,最終評選出全國賽的一三等獎及優秀獎。

我校多年來持續深化創新創業教育改革,引入真實商業項目與行業前沿技術,讓學生在“課堂學習—項目實踐—市場檢驗”的閉環中提升專業能力。面向未來,學校進一步強化“以賽促教、以賽促學、以賽促創”的育人機制,為培養更多適應新時代要求的高素質、創新型傳媒與藝術人才提供堅實支撐,為推動我國數字藝術產業發展與區域傳媒教育進步貢獻更多“我校力量”。

]]>